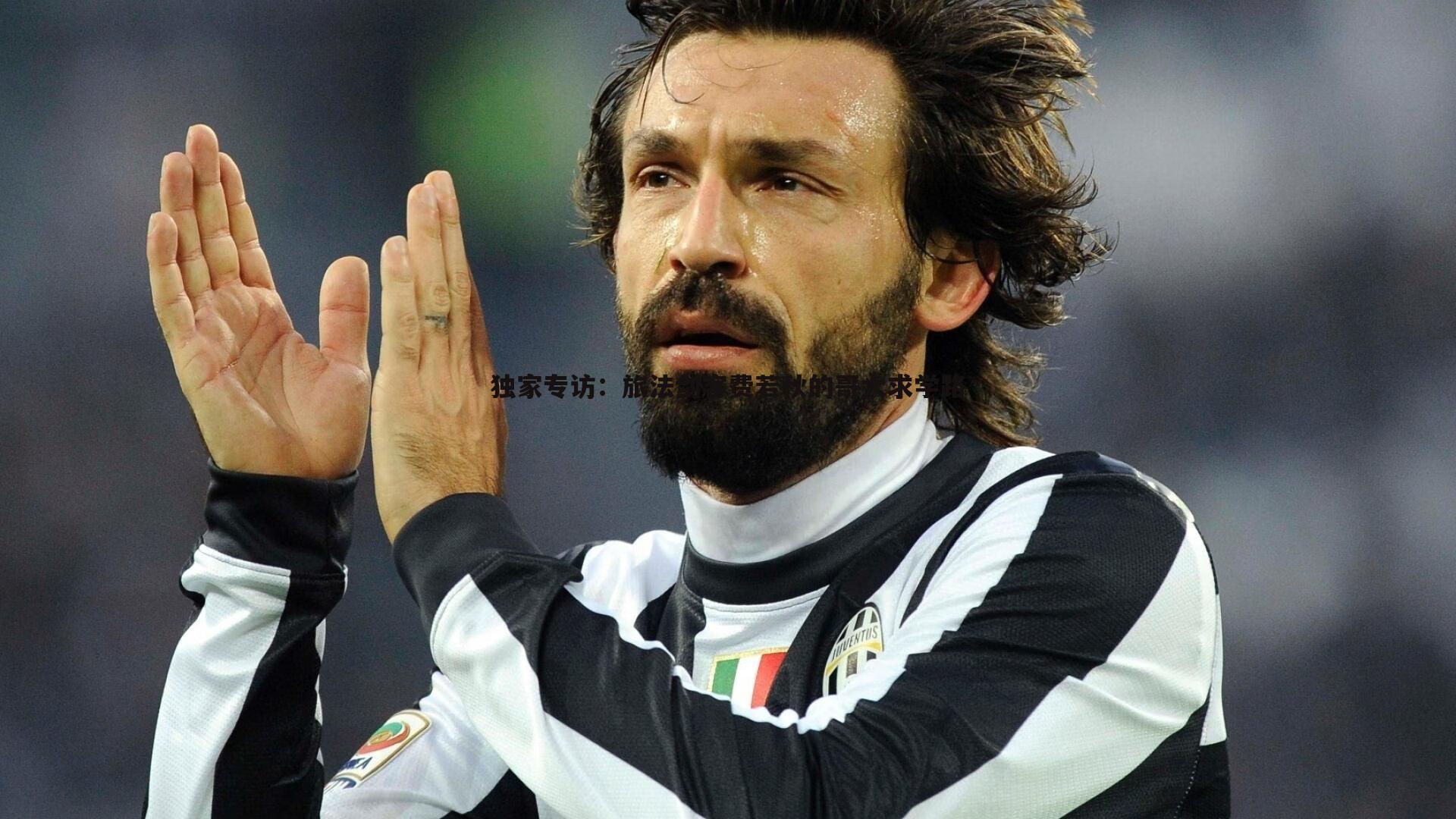

旅法剑客费若秋的哥大求学路,以剑为笔书写人生新篇章

在纽约曼哈顿的晨光中,哥伦比亚大学的图书馆穹顶下,一位身姿挺拔的东方青年正伏案疾书,他手边的笔记本电脑旁,静静躺着一柄银光流转的法式佩剑——这不仅是他曾征战赛场的武器,更是他人生轨迹的象征,费若秋,这位曾在法国剑坛崭露头角的中国击剑运动员,如今褪去战袍,以哥大新生的身份开启了人生的另一场“对决”。

从巴黎赛道到象牙塔:一场跨越重洋的转型

费若秋的击剑生涯始于童年,出身于体育世家的他,14岁便远赴法国接受专业训练,很快在欧洲青年锦标赛中斩获金牌,他的剑风以敏捷与精准著称,被法国媒体誉为“东方猎豹”,正当外界期待他冲击奥运资格时,费若秋却悄然递交了哥大应用数学系的入学申请。“击剑教会我‘预判’与‘决策’,但我想在更广阔的领域运用这种能力,”他在专访中坦言,“数学与击剑本质相通,都需要在复杂系统中寻找最优解。”

这一决定并非一时冲动,在巴黎训练期间,费若秋每晚坚持自学至凌晨,最终以优异的学术成绩和击剑特长叩开哥大之门。“运动员的黄金年龄短暂,但知识的边界无限,”他摩挲着剑柄上的刻痕说道,“这里的每一道痕迹都是过去的勋章,而现在,我需要用笔代替剑,刻下新的轨迹。”

象牙塔中的“剑客精神”:平衡学术与竞技

哥大的学业压力众所周知,但费若秋并未放弃击剑,他加入校队担任助教,每周仍保持15小时的高强度训练,在刚刚结束的常春藤联盟击剑邀请赛中,他带领哥大队伍逆转夺冠,其经典的“突刺反击”战术被现场解说称为“数学家的剑术”——每一步都像精心计算的公式。

“学术与击剑看似两条平行线,实则互为支点,”费若秋分享了他的时间管理秘诀,“训练时专注释放能量,学习时则需极致冷静,这种切换与击剑比赛的‘攻防转换’异曲同工。”他的室友、哥大物理系学生安德鲁·李感叹道:“若秋的书桌总摆着《偏微分方程》和《击剑战术图谱》,他仿佛在证明,肉体与思维能同时抵达巅峰。”

文化桥梁:以剑为媒的东方哲思

在哥大,费若秋创办了“击剑与哲学”沙龙,将《孙子兵法》的谋略与法国古典剑术的优雅相结合,吸引了不少跨学科学者参与,他认为,击剑不仅是运动,更是一种文化对话:“法国剑术强调仪式感,中国武术重视‘以柔克刚’,而美国的竞技体育追求效率,当这些理念在剑锋上交汇,便产生了奇妙的化学反应。”

他的教授、应用数学系主任玛莎·威尔逊评价道:“若秋在课堂上的逻辑推导常带有战略视角,他擅长用击剑战术解释博弈论——比如如何用‘假动作’破解纳什均衡。”这种跨界的思维方式,正是哥大倡导的“全球公民”素养的缩影。

未来之路:从赛道到社会的使命传递

尽管已暂别职业赛场,费若秋仍通过线上平台指导中国青少年击剑爱好者,并计划在毕业后建立中法击剑交流基金会。“许多年轻运动员面临职业选择困境,我想告诉他们:放下剑不代表放弃战斗,而是选择更广阔的战场。”

他的故事正在感染更多人,来自北京的中学生刘子涵在费若秋的社交媒体下留言:“您让我明白,剑客的荣耀不在于奖牌数量,而在于如何用手中的‘剑’开拓人生的可能性。”

夕阳西下,费若秋收拾好书本与佩剑,走向哥大体育馆,那里,一场训练正等待着他,剑道上的身影依旧矫健,但目光中多了几分深邃——那是学者对世界的追问,亦是战士对未来的审视,他的哥大求学路,正如他手中的剑:精准地刺向目标,却始终留有回旋的余地。

(完)

发表评论